北伐前后的微观体验——以居京湘人黄尊三为例(4)

辛亥革命网 2018-03-21 10:05 来源:《近代史研究》 作者:李在全 查看:

三、 南行纠结:“归则无家,留则无食”

从1913年始,黄居住于京城。及至20世纪20年代,南行之念不时浮现。1923年2月18日记:居京十载,家人颇思南归,黄踌躇不能决定,思虑再三,认为不可南归。理由有三:一是“路途遥远,匪祸流行,万一遭险,挽回无术”。二是“家人群归,我独留京,老年思儿,将何以慰”。三是“三儿俱小,岂能受长途之风波,万一得病,何以治之”。黄虽决定不南归,还是不时探听南方(包括家乡)消息,以备将来打算。1923年3月11日,友人李君自南来,谈及南方情况:可以“匪旱”二字概括,“斗米千钱,斤菜百枚,为北方所未见,遍地皆匪,有家莫归,言之慨然”。与南方匪盗遍地相比,北京尚属安定。欠薪虽是常态,但黄还有其他一些收入(如译书费等),工作也还算清闲,尚可勉强度日。黄心想:在这兵荒马乱年代,居京尚有“十乐”,其中第一乐即“当此衙署无薪,官不得食,我尚有余蓄,足度朝夕”。第二乐便是“土匪遍地,人不安居,我安居京门,毫无顾虑”。(1923年3月12日)显见,这时黄倾向于暂居北京,南行之事,从长计议。

黄氏故里湘西(泸溪)经年兵灾匪祸,惨状连连。1925年7月4日,黄氏之弟来京,述“泸县自遭兵变,十室九空,人民痛苦已极”。1926年3月17日,家乡一位故人来访,“述故乡惨状,实不忍闻”。北伐军兴后,湖南成为战区,雪上加霜。8月10日记:“湘乱以来,四月至今,未得家书,不知桑梓之区,成何景象,弟妹避乱何方,思之又不胜愁绝。”家乡除战乱人亡之外,物价倍增,极难生活。12月15日,黄接函获悉,家乡泸溪“谷米二十元,盐则每斤一元,生活之高,远过沪汉”,故“人民焉得而不饿死”。惨状一直持续着。1927年5—7月间,泸溪地方乡团与黔军发生冲突,黔军围城,“全县抢劫一空,居民逃亡殆尽,城中断炊者十余日,为空前未有之浩劫”。黄哀叹“地方糜烂如是,有家何归?”(1927年10月26日、1928年2月1日)

家乡不能回,居京也甚是艰难。由于房租太高,1926年初黄利用多年积蓄,匆忙购置一处新居,同时“拟月支预算表,以收入既无,支出不能不从节俭”(1926年2月14日)。节俭度日是当时多数居京人家无奈之选,担任执政府铨叙局局长的许宝蘅也不得不如此,甚至连夜与家人商议“收束家用办法”,感慨“物力日艰,生计日促,不得不稍事撙节”。居京之艰难,南行之念不免又萦绕于黄氏心间。1926年3月3日记:“静思久客北京,无聊殊甚,加以收入断绝,如何能支,故思归里,以了余生。”7月24日记:“余久有归志,因战事连年,兵匪充斥,道路梗塞,欲行不得。京华困守,生活日艰,加以年事渐长,精力就衰,性情孤陋,趋附无方,前途茫茫,不知投身何地。”9月11日记:“交通梗塞,物价腾贵,困守都门,生路断绝,将来诚不知死所。”进退维艰、去留难决,溢于言表。实际上,纠结者何止黄氏一人,许宝蘅也深感,去留问题“甚为难决,以京中政局而论,无可流连,惟安土重迁,食指繁多,殊不易动”,友人屡劝离京谋职,许氏“始终委决不下”。

1926年10月17日,友人尹君来访,言北京“不能生活,拟回南谋事”。数日后,黄亦打算“度过年关,将房产变卖,举家回南”(11月10日)。不幸,1926年11、12月,因为房产涉讼,南行只能作罢。1926年、1927年之交,北方政局变动异常,奉系张作霖入主北京,“顾(维钧)内阁三次辞职”,黄又觉“时局如此,北京岂可久居,拟俟痔病稍愈,将房产变卖,毅然回南”(12月18日)。此时南行只是臆想,实际上已不可能,故黄1927年1月13日记:“北京大不易居,本拟春正回南,今住房既发生问题,一时不能出售;小儿等又不便中途辍学;战乱未已,盗匪横行,地方不能安居。有此三因,故尔中止。”决定归决定,纠结、烦闷还是不时缠绕黄之心头。2月2日为大年初一,黄心想“不能老守北京,磨消精神与岁月”。2月16日,黄“久思南下”。3月2日又改变主意,“若经济足以维持生活,余将以著述终老,不他图也”。3月20日,致函家乡亲人,“嘱调查湘西一带是否平静,以便秋凉归里”。当知悉家乡亲友多人相继而逝,黄又不拟南归,云:“余对世事,更为冷淡,亦不作南游之想,拟读书教子,度此乱世生涯,而养天年”(4月1日)。数日后,黄又道:“余本拟病愈南行,闻友人言,南方情形,甚为混乱,旅行颇不方便,壮心为之阻丧。”(4月4日)南行与否?反复纠结于黄心中。

在危难中度日,无异于煎熬。1927年8月24日记:“战祸频年,生活逼人,归则无家,留则无食,苟延生命于危城。”此乃多数居京人士共同的生存状态,一位友人就对黄说:“现在除节约外,无他道,同事中不能维持生活者,比比皆是。”(10月12日)在11月5日记中,黄道尽了一位居京南人进退维艰的处境与心境:“满城景况荒凉,人人有大祸将临之惧,朋友留此地者,为生活所迫,见面愁眉,无辞可慰;家乡则半年之中,两被兵祸,十室九空,家人之在泸(溪)若啼饥号寒,无法救济,而知交之诉穷,室人之叹苦,其声啾啾,日振耳鼓。”

1927年6月20日,黄外出访友,发现友人中南行者甚多,原因“虽云士各有志,亦实为生活所迫,不得不尔”。在此前后,大批北京人士南行,黄之所言“生活所迫”确实是一大原因。如《现代评论》就报道了北京教员之窘境:有的教员到别处学校,另谋生活去了;有的投笔从戎,各自飞腾去了;其余的教书先生们,有的不愿走,有的不能走,就活活地困在北京。“有自用车的,已有许多把车夫去了;使听差的,已有许多把听差去了;使老妈子的,已有用不起的了;如果再穷,虽不便对太太离婚,然为减轻负担,恐怕到必不得已的时候,只好一律遣散,送回原籍。”并指出:“薪金积欠已达二十个月之多,就是生活简单,旧有蓄积,恐怕用完了的已经不在少数。这是教育的实在的状况,并不是故甚其词的话。”教员之窘境仅是京城生活的冰山一角,对于整个北京而言,生活艰难已是不争的事实。《大公报》称:“三四年来,枯窘益甚,以视畴昔,已同隔世。至昨今两年则欠薪二十个月,殆成普遍现象……此真官僚社会之奇哀,寄生阶级之末日也。”

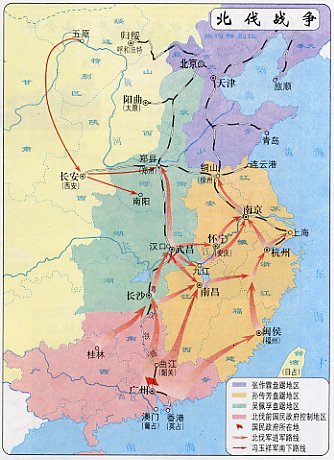

经济状况是导致北人南行的原因之一,但并非全部。北京政府随意捕杀文人之行径,也迫使不少人南行。当局逮捕陈独秀,引起一批新文化运动知识人南行。此后,邵飘萍、林白水、李大钊等人相继被捕杀,更促使许多知识人南行。有人从心理方面观察:在这场南北战争中,“国内许多思想较新的人集中于党军旗帜之下,这些人在北方确有点不能相容”。并指出:“其实思想与经济也大有关系,有许多人因思想较新不见容于旧社会而生活受窘,更因生活受窘而思想益激进”,故不得不南行。1927年3月,周鲠生、王世杰等一批留洋归国的北京大学教授南投武汉,此后知识人南投之报道,不断见诸报端。除颇有名位的知识人外,青年南行者更多。黄埔军校开办后,各地青年投军者日多,北伐军兴后,南投趋势更盛。对此,有人撰文指出:“自北伐军兴,近一两月来各地知识阶级(包括学生)往广东投效的踵接肩摩……自北伐军占阳夏,由沪往粤投效者三日之内达三百人,由京往粤投效者六百人,类皆大学学生。”自北南行已成潮流。

潮流归潮流,总有未南行者,黄氏即其中一人。黄自道:“余虽有救国之志,奈机缘不熟,不能勉强,只好静以待之,若不问时机,一味奔走,为衣食则可,为救国则不可也。”(1927年6月20日)由此可知,在黄眼中,南行未必仅是回归湘西一途,去新政权(南京、上海等地)谋职也是选项之一。其实,在北伐进军之时,南行谋职者也不少。报纸报道:“南昌汉口住闲求事的人很多,从北方去的尤其不少,得意的似乎不大有。”黄亦有此想法,1927年7月19日接友人自南京来函,云“南京政府,尚未完全组成,而求事者多如鲫,生活之高,倍于北京”,劝黄不必南下。这说明黄有意南下谋职(至少向友人询问过此事或透露过这想法)。1928年3月14日,黄再得友人南京来函,谓南京“经济困难,亦无减于北,所谓到处乌鸦一样黑也”,亦劝黄不必南下。但是,黄还是决定南行,一探究竟。4月17日,黄乘火车南下,但此行仅至天津,中途折返。18日记:身体未愈,不支,加路途艰难,“遂决计归京”。至于此番为何要南行,黄日记中没有详述。此时离京南行,路途凶险自不待言,即便是进出北京城,也很不便。因军事失利,北京政府加紧京城防卫,各城门加派兵员守卫,还全城戒严。在如此状况下,黄还决意南行,可见南行对其之紧要。4月20日,友人欧君来访。黄对其言此行经过,欧谓:“时事解决,即在目前,吾辈且稍俟之”,劝黄在此战事混乱、时局未定之际,稍安勿躁。据此,可大体推知,黄试图在北京政府未完全倒台之前,即往南京谋差事,这较此后再南行谋职应该“胜算”更多一些。月余后,黄依然惦念此事,“自前月去宁未果,至今又近两月,奉张出关,战事或将收束,长此坐废,殊非所宜”(6月5日)。但黄终究未南行。北京政府终结后,他留在“故都”谋生,应故交周震麟之邀,担任私立民国学院教务长,直至1931年九一八事变后,携眷南归。

四、 南京政府:“以党治国”或“以国殉党”

1928年上半年,随着二次北伐推进,北京政府颓势日显。6月张作霖通电下野,撤退关外,将北京政权交给王士珍、熊希龄等人组成的治安维持会。北京政权交接颇为平稳,舆论对此深表赞扬,但毕竟局面未定,故“商民惴惴,自所难免”。。6月7日,黄阅报得知,冯玉祥所部进驻京郊南苑,阎锡山晋军抵达京城西直门。9日,阎锡山在保定就任京津卫戍总司令,布告安民;晋军总指挥商震入城;北京警备司令第七军长张荫梧,奉阎命就职。值此政权更迭之际,黄发现各种各样团体组织涌现,异常活跃,“斯时趁机活跃者,有国民党市党部、国立九校之代表团、国民党京汉铁路特别部、顺直特别政务委员会、国民革命军直隶第一路司令部、京师总商会之治安维持会、文物临时维护会。此外,如京兆各团体,旅京公会,各大学之学生会,五光十色,极人类自谋生存谋活动之能事。”这一奇特现象,令很多人注目,许宝蘅记述:“有市党部在湖南馆成立开会,又有特务委员会出现,又有其他会部纷起。”月余后,在天安门开庆祝北伐成功大会,“各界均停止工作,团体参加约二百余”(7月7日)。

二次北伐本是南方各派暂时妥协、联手的结果,随着奉军撤退、北伐军占领京津,国民党内部不和消息再度传开。6月13日,黄知悉,北京附近,“阎军云集,不下十万;冯军在京津一带,亦不下十万;桂军十余万,有即日开驻京畿之说;蒋军十余万,已陆续由津浦至津”。黄担心:“八方战士会京津,将来如何给养,是可忧也。”占领京津后,国民党中央开始酝酿裁兵事宜,各派系暗中角力。6月27日,友人朱君来谈时局,谓“裁兵事各方皆无诚意,仍属权利地盘之争,因用人一项,阎蒋之间,颇有意见”。7月3日,报载,“冯因病不来京”,黄心想“时局前途,恐无良果”。7月4日,黄阅报获悉:蒋介石、李宗仁昨晨抵北平,开西山会议,冯玉祥派鹿钟麟代表出席。当天一位友人来访,言“现在革命尚未成功,右党窃权柄政,裁兵之说,纯系欺骗,根本即办不到。奉天用兵,冯白主张一致,若蒋阎不同意,内部难免不生破绽”。一位多年供职于军队的张君对黄说:“南京政府用人,纯以金钱及武力为前提,非此则多不行……武人仍不脱封建思想,互相竞权,蒋白之积不相容,已有历史关系,而浙桂、浙湘、湘桂之争,亦无时或已,冯蒋权势相侔,内竞更烈,将来不知弄到如何地步”。张君言时“颇为慨叹”(1928年7月8日)。不难看出,即使北伐军占领北京,许多不稳定因素依然延续,并未给人带来多少安全感。